R O D E Z

Cette cité très ancienne fut fondée plus

de 2000 ans avant l'ère chrétienne par les Ruthènes, tribu

celtique venue sans doute d'Europe Centrale. Après s'être appelée

" Segodunum " (forteresse sur les hauteurs)

jusqu'au 3ème siècle, la ville prend le nom de Ruteni

sous l'influence des Romains. Nous comprenons mieux pourquoi les habitants de

Rodez s'appellent les Ruthénois.

Au coeur de l'Aveyron et du Sud Massif Central, la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez, territoire de 52 000 habitants, associe huit communes qui ont su, depuis 35 ans, s'extraire de leur réalité quotidienne pour tendre vers la construction d'une même communauté de destin.

Résolument tourné vers l'avenir la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez se doit, aujourd'hui, de confirmer sa position de pôle de développement économique, culturel, universitaire et de services et ce dans des perspectives nouvelles que sont, notamment, la proximité de l'autoroute A.75 (axe Paris-Montpellier) et de la future A.88 (axe européen Toulouse-Lyon).

Office de Tourisme du Grand Rodez

Place Foch - BP 511

12 005 Rodez Cedex

Tél : 05-65-75-76-77

Fax : 05-65-68-78-15

Email : officetourismerodez@wanadoo.fr

A ne pas manquer : le circuit fléché du " Vieux Rodez " qui vous fera découvrir les rues piétonnes et toutes les richesses de la ville : la Cathédrale Notre Dame (XIII-XVIème siècle), le Palais Episcopal (XVIIème siècle), la Chapelle de l'ancien collège des Jésuites (XVIIème siècle), le Musée des Beaux Arts - Denys Puech (XIXème siècle), les vieilles maisons : d'Armagnac, de l'Annonciation (XVIème siècle)…Une brochure relative à ce circuit est disponible à l'Office de Tourisme.

|

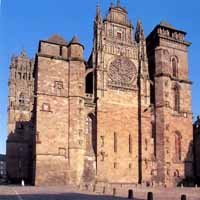

Cette cathédrale(de style gothique flamboyant), qui donne à Rodez cet air de cité défensive, fut bâtie du XIIIème au XVIème siècle. Son clocher s'élève à 87 m. Elle surplombe la vieille ville et ses ruelles étroites, où un circuit fléché permet aux promeneurs de découvrir de beaux monuments, tels que le Palais Episcopal, la chapelle, des hôtels particuliers, les Tours, les Portes de la ville, la Chapelle de l'Ancien Collège des Jésuites du XVIIème siècle, les maisons pittoresques. |

Dimensions & Quantités:

longueur 107 m

hauteur du clocher 87 m

Chronologie

16 février 1276 - 17 février 1276 Effondrement du choeur et du

clocher.

25 mai 1277 L'évêque Raymond de Calmont d'Olt (1277-1298) pose

la première pierre de la nouvelle cathédrale. La vie religieuse

continue dans la partie non effondrée de l'édifice.

L'architecte de la nouvelle cathédrale doit être Jean Deschamps.

1298 Fin de la construction du chevet.

1318 - 1334 Reprise des travaux dans le choeur. Réalisation des hautes

fenêtres, des voûtes du choeur, du déambulatoire et des onze

chapelles rayonnantes sous l'épiscopat de Pierre de Castelnau (1318-1334).

1334 - 1349 Décoration des chapelles et réalisation des fresques

sous l'épiscopat de Gilbert de Cantobre (1334-1349).

1431 - 1454 Réalisation des deux dernières travées du choeur

et début des portails sous l'épiscopat de Guillaume de la Tour

d'Oliergues (1431-1454). Construction de la tour du chevet (clocher).

1448 Le sculpteur lyonnais Jacques Morel est chargé de la décoration

du portail sud.

1457 - 1501 Réalisation de la croisée du transept et du début

de la nef, achèvement des portails sous l'épiscopat de Bertrand

de Chalençon (1457-1501).

1468 - 1478 Construction du jubé.

1470 La dernière travée de la nef est fermée par le mur

occidental dans lequel il n'est pas prévu de portail.

1478 Pose des stalles du choeur sculptées par André Sulpice venu

de Marvejols.

1501 - 1529 Les collatéraux et les chapelles de la nef sont réalisés

par l'évêque François d'Estaing (1501-1529). Construction

de la clôture renaissance du choeur.

1510 La flèche de la tour du chevet brûle.

1513 - 1526 Réalisation de la tour du clocher par Antoine Salvanh.

1530 - 1562 Les voûtes du vaisseau central de la nef sont réalisées

pendant l'épiscopat de Georges d'Armagnac (1529-1560).

1550 - 1577 La partie haute de la façade occidentale est complétée

par un frontispice à l'italienne par Jean Salvanh, fils d'Antoine. Fin

des travaux